Das Internet verändere das Gehirn, behauptet nicht nur Frank Schirrmacher, sondern mittlerweile auch Bernd, das Brot. Doch gibt es dafür überhaupt Belege?

Auch Bernd, das Brot, hat sich jetzt in die Diskussion eingeschaltet. Die Sendeleitung vom Kinderkanal hat ihm ein Handy an die Hand geklebt, damit er immer erreichbar ist. „Mist“, ärgert sich Bernd, denn: „Das Internet ist mein Versau-mir-meine-Welt-Otron.“ Wie Bernd, das Brot, fühlen sich viele, und das diesjährige Sommerloch ist deshalb mit der Angst gefüllt, dass es schon bald gar kein Sommerloch mehr geben wird – dass der Strom von Informationen und Themen unbeirrt durch uns hindurch rauscht, während wir im Urlaub versuchen abzuschalten. Geht das überhaupt noch, abschalten? Für Journalisten muss es besonders schwer sein. Alex Rühle, Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat ein halbes Jahr auf digitale Hilfsmittel verzichtet. Und musste dafür ein halbes Jahr den Spott seiner Redaktion ertragen: „Kann dem Kollegen das mal jemand auf eine Kuhhaut ritzen?“

Hinter der Sehnsucht nach dem Offline steckt aber nicht nur die Angst vor dem Nicht-mehr-abschalten-Können. Das permanente Informationsfeuer aus allen Netzen soll auch langfristige Veränderungen im Gehirn verursachen. Einen Beleg dafür will der amerikanische Autor und Google-Kritiker Nicholas Carr mit seinem neues Buch liefern. The Shallows – How the internet is changing the way we think, read and remember ist gerade in den USA erschienen. Carr zeigt sich darin überzeugt, dass der Internetkonsum als gehetztes, sprunghaftes Lesen in einer großen Ablenkungsmaschinerie nachhaltige Schneisen in unser Denk organ schlägt. Zwar sei unser Arbeitsgedächtnis permanent gefordert, doch das Lang zeitgedächtnis, von elementarer Bedeutung für das Verarbeiten und Einordnen von Wissen, bliebe zunehmend ungenutzt. Carrs Buch will fortsetzen, was als eher phänomenologische Kritik der ständigen Beanspruchung begonnen hat. So beklagte Frank Schirrmacher in Payback, dass sein Verstand aufgefressen werde, und die amerikanische Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf hatte in Das lesende Gehirn bereits davor gewarnt, Kinder, die in der digitalen Umgebung aufwüchsen, verlernten das „tiefe Lesen“ – und verlören womöglich die Fähigkeit, sich einzufühlen und kritische Urteile zu fällen.

Was diesen Thesen aber immer fehlte, war eine wissenschaftliche Grundlage. Mit Carr rückt deshalb das Stichwort Neuroplastitzität in den Mittelpunkt: Das menschliche Hirn, darüber ist sich die Forschung immerhin einig geworden, bleibt auch im Alter noch formbar, und mithin stellt sich die Frage, wie denn nun das Internet die grauen Zellen knetet – wenn es das überhaupt tut. Als notwendiger und hinreichender Beleg dafür, dass digitale Medien tatsächlich messbare Veränderungen im Gehirn bewirken, soll in Carrs Augen eine Publikation gelten, die im vergangenen Jahr unter dem Titel Your Brain on Google: Patterns of Cerebral Activation during Internet Searching in einem psychiatrischen Fachjournal erschienen ist. Für die Studie mussten 24 Probanden Leseaufgaben und Google-Suchanfragen bearbeiten. Während sie das taten, wurde mittels funktioneller Magnet resonanztomografie (fMRT) der Blutfluss in den verschiedenen Arealen ihrer Gehirne gemessen. Die Durchblutung gilt als Indikator für Aktivität.

Neu programmiert in 5 Tagen

Studienleiter Gary W. Small von der University of California in Los Angeles wollte mit der Untersuchung in erster Linie herausfinden, ob das Googlen andere Hirnareale beansprucht als das Lesen. Von den Teilnehmern hatten zwölf kaum Google-Erfahrung, die anderen zwölf waren erfahrene Nutzer der Suchmaschine. Während der Leseaufgaben zeigten sich die Hirnleistungen noch deckungsgleich. An den Google-erprobten Nutzern beobachteten die Forscher im Zuge der Internetsuche allerdings verstärkte Aktivitäten im Frontallappen – im Arbeitsgedächtnis, das vor allem mit Entscheidungsfindung und Problemlösung zuständig ist. Ihre Messwerte waren doppelt so hoch wie die der Google-Anfänger. Small ließ die Probanden daraufhin weiter googlen und wiederholte den Test nach fünf Tagen. Schließlich wiesen auch die Google-Anfänger im Frontallappen dieselben errechneten Aktivitäten auf wie die Profis. Smalls Fazit: „Nach nur fünf Tagen haben sich ihre Gehirne neu programmiert.“ Das kann, muss aber nicht negativ sein. Die Forscher selbst beurteilen das Resultat ihrer Tests letztlich eher vorsichtig. Carr allerdings schließt aus der Studie, dass das Langzeitgedächtnis kaum mehr genutzt wird. Die Folge: Das Gehirn stärkt die Synapsen in den Kurzzeitspeichern des Arbeitsgedächtnisses.

Was die Studie aber keinesfalls zeigt: dass erfahrene Google-Nutzer bei den Leseaufgaben weniger Hirnaktivitäten aufweisen als die Google-Neulinge. Man könnte aus der Studie deshalb ebenso gut folgern, dass die Internetsuche Menschen schlauer macht, weil die Aktivität in einigen Bereichen ihres Gehirns eben zunimmt. Die Aussagekraft von Aktivitätsmessungen per fMRT ist ohnehin umstritten. Zum einen liegt das daran, dass die gewonnen Daten ganz unterschiedlich ausgewertet werden. Das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hat im April sogar eine Studie veröffentlicht, die zeigen möchte, dass das Gehirn selbst dem Internet ähnelt; fMRT-Bilder wie die in Your Brain on Google könne man daher mit Google-Algorithmen auswerten.

Bunte Bilder, bunte Deutung

Zum anderen ist die Messgröße ein steter Anlass für Kritik. Im Grunde stellt die funktionelle MRT nur fest, wie sich die Durchblutung und mithin die Sauerstoffversorgung in den untersuchten Hirnregionen verändert. Das wird auf den entsprechenden Bildern dann bunt unterlegt und dient als Hinweis auf die vielzitierte „Hirnaktivität“. Was genau aber unter der Schädeldecke aktiviert wird, darüber lässt sich auf diese Weise nur spekulieren. Sicher ist nur: Das Verfahren liefert quasi immer Effekt, den man dann entsprechend interpretieren kann, sagt der Psychologe Gerd Gigerenzer, Direktor des „Zentrums für Adaptives Verhalten und Kognition“ in Berlin. Besser als fMRT-Studien wären fünfjährige Verhaltensuntersuchungen, in denen mit Kindern regelmäßig Tests durchgeführt werden, um nachzuvollziehen, ob und inwiefern sich deren Aufmerksamkeitsspannen und Konzentrationsfähigkeit tatsächlich ändern.

Solange die entsprechenden Studien aber fehlen, bleibt den Kritikern nur das kulturgeschichtliche Argument – und das müsste, um nicht im schlichten Kulturpessimismus zu enden, erst einmal beweisen, dass der Wandel durch das Internet größer ist als durch alle früheren technischer Neuerungen. Bereits Sokrates warnte – vor der Einführung des Buches, das vielen heute als die wahre Grundlage komplexen Denkens erscheint. Sokrates glaubte, es mache den Menschen oberflächlich, wenn er die Worte der Philosophen nicht mehr in seinem Gedächtnis habe, sondern auf dem Papier. Neben dieser oft zitierten Analogie wird auch immer wieder die Kommunikationstheorie Marshall McLuhans aufgegriffen. Der schrieb in den sechziger Jahren in Understanding Media: The Extensions of Man, dass ein neues Medium nie nur eine Ergänzung zu bestehenden Technologien sei, sondern diese transformiere. Ändert sich das Medium, ändert sich auch die Botschaft. Die Technik, die der Mensch nutzt, hat somit immer Rückwirkungen auf den Menschen: Sie beeinflusst ihn nicht nur, sie formt ihn.

Haben wir durch das Internet also eine Kontrolle verloren, die wir uns durch 550 Jahre Bücherlesen erarbeiten durften? Unbestritten ist, dass der Medienwandel immer ein Tauschgeschäft impliziert. Mit der Einführung des Buches nahm das Gedächtnisvermögen ab; als die Schreibmaschine erfunden wurde, starb die Kalligraphie beinahe aus. Heute nimmt man Kurse darin. Schon immer hätten die Menschen im Laufe der technischen Entwicklung gewisse Kompetenzen eingebüßt und dafür neue hinzugewonnen, das sagt auch Gigerenzer. Selbst Ablenkungsreize seien im Zuge jeder technischen Neuerung im Spiel gewesen. Statt sich darüber zu beschweren, müsse man Techniken entwickeln, damit umzugehen. „Wenn man nicht lernt, sich zu konzentrieren, wird man in einer Welt leben, in der man immer unterbrochen wird.“ Die Netzkritik bleibt also in weiten Teilen ein Glaubenskrieg zwischen Technikeuphorikern und -skeptikern. Das gilt auch für Carr, obwohl er sich in der Tradition des Informatikers Joseph Weizenbaum sieht, dessen Grundsatz immer war: „Ich bin kein Computerkritiker. Computer können mit Kritik nichts anfangen. Nein, ich bin Gesellschaftskritiker.“

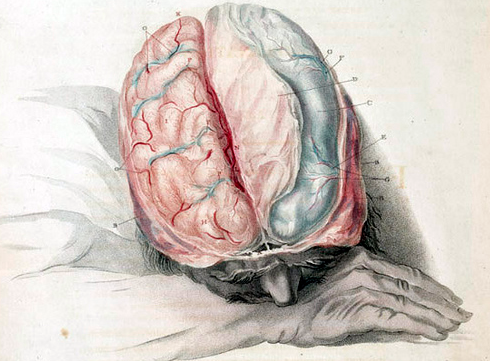

(Foto: brain_blogger, Lizenz: by/2.0/deed.en / erschienen in: derFreitag 32/10)

No Comments

Leave a comment Cancel